经济强市为何都在拼命建大学 补足教育短板

2025-11-24 HaiPress

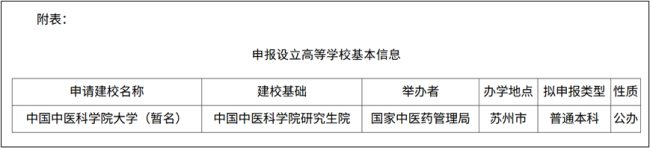

经济强市为何都在拼命建大学 补足教育短板!经济强市纷纷建设大学。日前,“中国中医科学院大学”公示办学地点为江苏苏州,标志着这座“最强地级市”迎来了首所“国”字号大学。不只是苏州,深圳、青岛、东莞、佛山、无锡等非省会经济强市也在积极建大学。例如,深圳理工大学和深圳海洋大学先后成立;位于东莞的大湾区大学和宁波东方理工大学正式获批;青岛迎来全国首所以“康复”命名的康复大学。

拼命建大学的原因在于这些城市希望通过高等教育提升自身的竞争力。以“中国”为前缀的大学如中国中医科学院大学,在我国并不多见,且大多集中于北京。近年来新设立的高校很少以“中国”冠名,甚至“华东”、“华中”也很少见。根据教育部规定,高校命名原则上不得冠以“中华”“中国”“国家”“国际”等字样,也不得冠以“华北”“华东”“东北”“西南”等大区及大区变体字样。因此,苏州能拿下为数不多的“国”字号大学,含金量颇高。

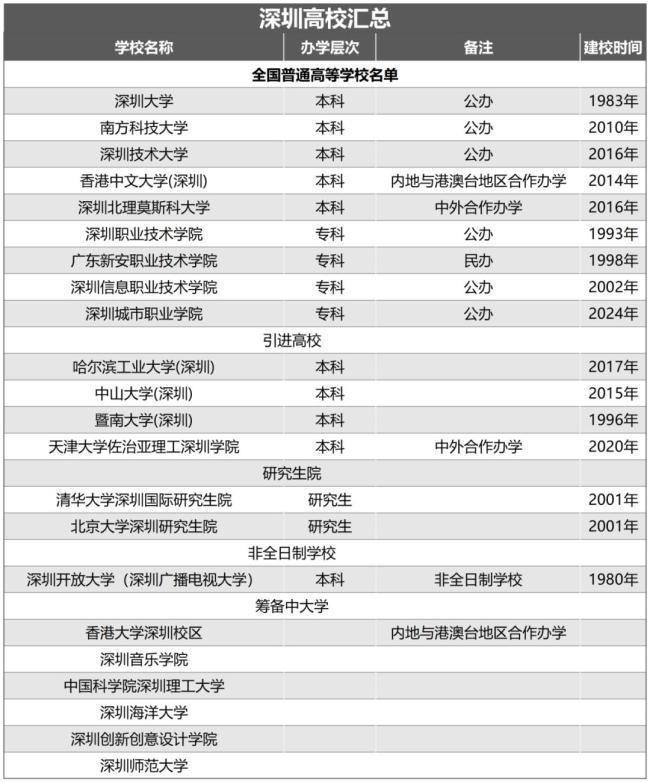

经济强而教育弱几乎是所有新晋经济强市的共同问题。深圳是这方面的领跑者。过去十多年间,深圳几乎每年新增一所高校,从8所增加到17所。南方科技大学和深圳大学跻身全球500强高校,哈工大(深圳)、中山大学(深圳)和香港中文大学(深圳)录取分也后来居上。这些大学不仅扭转了深圳的高教短板,还成为高层次人才的蓄水池。2025年“两院”院士增选中,深圳罕见拿到4席,其中多位来自新建高校。

作为最强地级市,苏州缺少机场和大学。虽然建机场无能为力,但建大学却拼尽全力。前些年,在“名校跨省建分校”被叫停之前,苏州已引进20多所985高校的分校或研究院,包括中科大苏州研究院、清华、西安交大、浙大、上海交大、复旦大学、哈工大学等。这些研究院多数属于研究机构,服务于产业创新,并非传统意义上的大学,普遍缺乏本科教育。为此,苏州推动部分研究院转设为研究生院乃至形成苏州校区,但因政策收紧未能成行。尽管如此,南京大学苏州校区和东南大学无锡校区的落地,以及西交利物浦大学和昆山杜克大学的创办,都显示了苏州在建大学方面的努力。